Pfadibewegung Schweiz

Preisverleihung an die Pfadibewegung Schweiz

Preis 2024 der Stiftung Dr. J.E. Brandenberger

„Bildung zur Förderung von Toleranz, Respekt, Würde und Zusammenleben in Frieden“

Die Stiftung Dr. J.E. Brandenberger zeichnet jährlich eine Preisträgerin oder einen Preisträger oder - ausnahmsweise - auch Gruppen von Personen oder schweizerische Institutionen mit dem mit CHF 200'000 dotierten Preis aus. Damit werden Persönlichkeiten oder Institutionen gewürdigt, die sich für die Förderung und den Erhalt der humanitären Kultur eingesetzt haben.

Der Preis 2024 wurde der Pfadibewegung Schweiz (PBS) verliehen, in Anerkennung ihrer ausserordentlichen Verdienste in der Bildung zur Förderung von Toleranz, Respekt, Würde und Zusammenleben in Frieden.

Die Pfadfinderbewegung ist eine weltweite Jugendbewegung, die 1907 von Lord Baden-Powell gegründet wurde, um „Freundschaften, Erfahrungen und Fähigkeiten für das Leben zu schaffen und so die Zukunft der Jugend als aktive Bürger zu fördern“. Die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung (WOSM und WAGGGS) umfasst heute 153 nationale Pfadfinderorganisationen, darunter eine Million lokale Gruppen mit rund 60 Millionen Jugendlichen und fünf Millionen Freiwilligen. Ihr Generalsekretariat befindet sich in Genf. Die Pfadibewegung Schweiz (PBS) entstand 1987 aus der Fusion zweier früherer Verbände (Schweizerischer Pfadfinderbund (SPB) – Buben – und Bund Schweizerischer Pfadfinderinnen (BSP) - Mädchen.) Sie ist heute die grösste Kinder- und Jugendbewegung der Schweiz mit rund 51'000 Mitgliedern und ist in 22 Kantonalverbänden und 530 Abteilungenorganisiert.

«Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Schweiz sind ein lebendiges Beispiel für gelebte Werte. Sie lehren uns, mit wachem Geist durch die Welt zu gehen, Verantwortung zu übernehmen und dass wahre Stärke darin liegt, gemeinsam Grosses zu bewirken», betonte die Bundespräsidentin Frau Viola Amherd in ihrer Laudatio.

Christina Egli, Co-Präsidentin PBS hob hervor, dass “die Pfadibewegung eine pädagogische Bewegung ist, die zur persönlichen Entwicklung ihrer Mitglieder beiträgt und dadurch Toleranz und Frieden fördert”. Philippe Moser, Co-Präsident PBS ergänzte, dass “wir Pfadis unser Bestes geben, um die Welt ein bisschen besser zu machen und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.”

Lisa Strehlke, Co-Leiterin der Kommission für Internationales PBS erklärte, dass “ die Pfadi nicht nur eine Lebensschule ist, sondern ein Netzwerk über Landesgrenzen hinweg. All diese Erfahrungen und Eindrücke wären ohne die Pfadis nicht möglich.”

«Die Preiskommission unter der Leitung von Fritz Schiesser und der ganze Stiftungsrat freuen sich, die Pfadibewegung Schweiz mit dem Preis 2024 der Stiftung Dr. J.E. Brandenberger auszuzeichnen», unterstrich Stiftungsratspräsidentin Monica Duca Widmer.

Der Preis wurde 2024 zum 34. Mal verliehen. Die Stiftung wurde von Irma Marthe Brandenberger zum Gedenken an ihren Vater, Dr. J.E. Brandenberger – den Erfinder des Cellophans – gegründet. Der Stiftungszweck sieht vor, Personen oder Institutionen auszuzeichnen, die sich unabhängig von Geschlecht, Konfession oder politischer Überzeugung um die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen verdient gemacht haben. Gewürdigt werden Leistungen in den Natur- und Geisteswissenschaften, der Sozialarbeit sowie der Förderung und Erhaltung der humanitären Kultur.

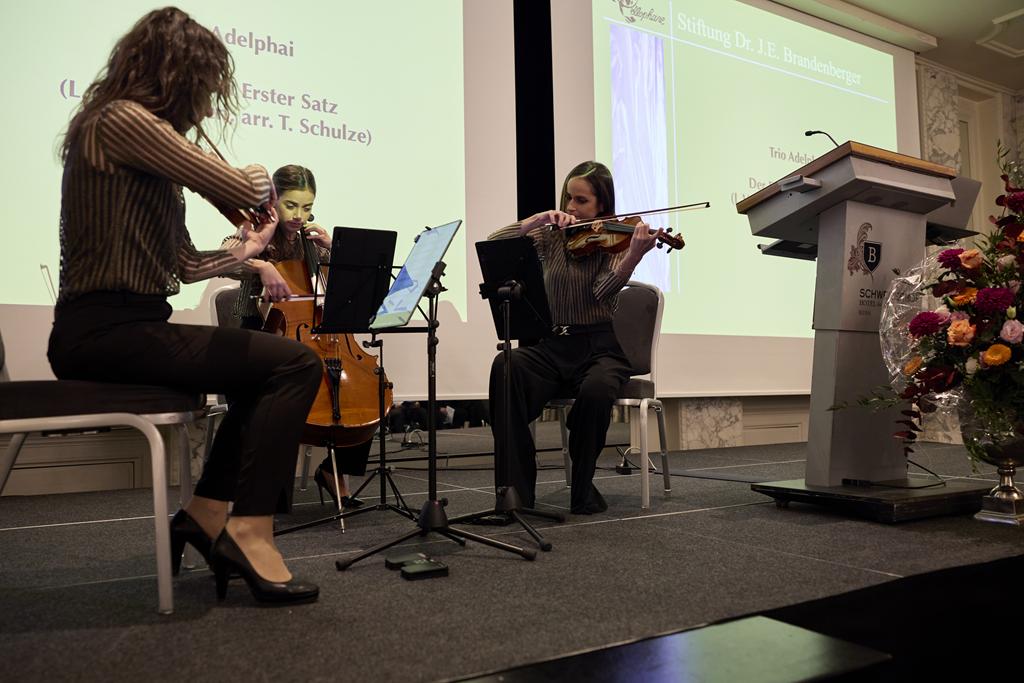

Die feierliche Preisverleihung fand am 30. November 2024 in Bern statt.

Für Rückfragen: Nicole Lamon / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! / 078 756 44 49