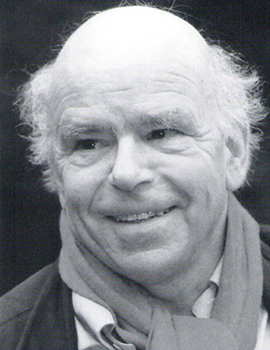

2000 Jürg Wyttenbach

Geboren am 2. Dezember 1935 in Bern. Studien in Bern (Komposition bei Sandor Veress) und am Conservatoire National Sup6rieur in Paris. Lehr-tätigkeit an der Musikschule Biel und am Berner Konservatorium. Seit 1967 Lehrauftrag für Klavier, seit 1970 Lehrer für Interpretation zeitgenössischer Musik am Konservatorium der Musik-Akademie Basel. Gleichzeitig rege Konzert-tätigkeit als Pianist und Dirigent, insbesondere für zeitgenössische Werke; zahlreiche Schallplattenaufnahmen. Als Komponist schreibt Jürg Wyttenbach vor allem Werke des «instrumentalen und vokalen» Theaters. 1993 Kunstpreis der Stadt Basel.

Für seinen witzigen, überlegten und nachhaltigen Beitrag zur Lebensfreude als begeisternder Komponist, Lehrer und Förderer, als begnadeter Pianist und Dirigent.

Laudatio

Beat Sitter-Liver

In ihrem Wirken ist die Stiftung Brandenberger der Idee der Humanität verpflichtet. Hinwendung zum Mitmenschen, Schutz und Förderung des Schwächeren, unter Hintanstellen eigener Interessen — daran denken wir heute wohl zuerst, wenn von Humanität die Rede ist. Und in der Tat: die Reihe der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger scheint dieses Verständnis zu festigen. Kampf gegen die Folter; Aufbau von Schulen und Heimen im kriegsversehrten Italien; Schaffung technischer Hilfen für Behinderte; der Bau von Brücken für durch Hochwasser von der Welt ab-geschnittene Familien und Dörfer; aber auch die Heilung der durch wirtschaftliche Ausbeutung verletzten Natur: dies sind nur einige der Leistungen, welche die Brandenberger Stiftung in den ersten zehn Jahren ihrer Tätigkeit auszeichnete. Doch die Idee der Humanität meint mehr als humanitäre Werke. Die Stifterin deutete dies an, als sie, den Zweckartikel ihrer Stiftung formulierend, von Hebung des Lebensstandards sprach und als Weg hierzu Literatur, Recht und Geschichte sowie, neben Natur- und Technikwissenschaften, die Geisteswissenschaften heraushob. Als Wege zum Ziel; das heisst, dass Irma Marthe Brandenberger der Prozesscharakter, welcher die Humanitätsidee seit je auszeichnet, besonders wichtig war. Ein Blick in die Begriffsgeschichte lehrt uns, dass «Humanität» nicht auf ein festes, vorzufindendes Muster abhebt, vielmehr eine Aufgabe bezeichnet. In einem Prozess der Bildung, der Selbstfindung und Selbstvergewisserung haben wir Menschen diese Aufgabe immer neu zu konkretisieren, in ihrem jeweiligen natürlichen und sozialen Kontext als das zu begreifen und zu verwirklichen, was Not tut. Notwendig aber ist, was der Achtung der Menschen für ihresgleichen wie für alles, was mit ihnen in dieser einen Welt existiert, zum Durchbruch verhilft. So besehen, steht Humanität für «die für das persönliche, soziale und politische Leben gültige ... Leitidee eines von Selbstverwirklichung und Mitmenschlichkeit bestimmten Menschseins». Mitmenschlichkeit ist das tatsächlich riskante Unternehmen, in welchem die Menschen in ihrem Wesen mit anderen zu sich selbst kommen und ein gelungen-erfülltes Leben führen.

Ein gelungen-erfülltes Leben schliesst, begreift man die Menschen in der Fülle ihrer existenziellen Möglichkeiten, nicht nur Besinnung und mancherlei Anstrengung ein, sondern auch Musse, Lachen, Festlichkeit und Freude. Der gegenwärtige Stand unserer Welt — wenn Sie mir diese grobe Verallgemeinerung gestatten — könnte uns dazu bringen, die erhebenden, hoffnungsfrohen, ja ausgelassenen Seiten unseres Daseins zu übersehen.

Solch dräuende Wolken im Blick, entschloss sich die Brandenberger Stiftung, einmal ausdrücklich einen Beitrag zur Lebensfreude auszuzeichnen. Sie vergass dabei keineswegs, dass tiefe und echte Freude in existenziellem Ernst wurzelt: in der wachen und entschiedenen Auseinandersetzung mit den durchaus auch belastenden Bedingungen gegenwärtigen Daseins; in dem von Hoffnung getriebenen Bestreben, diese Bedingungen nicht nur zu erdulden, sondern auf Besseres, eben auf eine konkrete Form von Humanität hin zu gestalten. In Jürg Wyttenbach fand sie einen Laureaten, der ihrer Intention entsprach. Jürg Wyttenbach leitet heute an der Hochschule für Musik in Basel sowohl eine Ausbildungs- und Konzertklasse als auch eine Klasse für Interpretation zeitgenössischer Musik. Die Lehrverpflichtung veranschaulicht die Spannweite seines musikalischen Engagements; es führt aus der Tiefe der Musikgeschichte bis in das Schaffen unserer Tage.

Geboren wurde Jürg Wyttenbach im Christmonat 1935 hier in Bern, wo er seine Schulen ab-solvierte. Urs Frauchiger erinnert sich an eine charakteristische Episode:

«Das Berner Progymnasium: eine düstere, freudlose Schule. Eiferer und Langweiler suchten uns auf dem kürzesten Weg zu bodenständigen Bürgern, tauglichen Landesverteidigern und zuverlässigen Berufsleuten heranzubilden. Eines Tages, im Pausengedränge des dunklen Treppenhauses, fiel mir ein Schüler der obersten Klasse auf, der einen für das Rektorat bestimmten Repräsentationssessel zwei Stockwerke hinauftrug und ostentativ vor der Lehrertoilette deponierte. Ein ungeheuerlicher Akt der Insubordination, dargestellt in einem rabiaten Gestus von exemplarischer

Sprengkraft. Das musste bei der Humorlosigkeit unserer Lehrer böse enden. Nein, beruhigte mich ein Eingeweihter, das sei der Wyttenbach. Dem könne nichts passieren. Sein Vater sei Oberst und er selber ein Genie.»2

Am damaligen Konservatorium der Stadt Bern studiert Jürg Wyttenbach bei Kurt von Fischer Klavier, bei Sandro Veress Komposition. Es folgen zwei Studienjahre am Conservatoire National Supdrieur in Paris. Die pianistische Ausbildung schliesst er bei Karl Engel in Hannover ab und erringt das Konzertdiplom. Der Lehrtätigkeit an der Musikschule Biel und am Berner Konservatorium folgt die Berufung an die seinerzeitige Musik-Akademie, heute Hochschule für Musik, in Basel. Seine Lehrtätigkeit begleitet die Arbeit als Komponist, Pianist und Dirigent. Von besonderer Bedeutung ist sein Einsatz für die Werke anderer: Über hundert Stücke von namhaften wie von unbekannten und jüngeren Komponierenden des 20. Jahrhunderts bringt er zur Aufführung, oft in der Form von Ur- oder Erstaufführungen.

Als Dirigent leitet er viele bekannte Orchester und Ensembles im In- und Ausland, deren Auf-zählung ich Ihnen erspare. Dass sich dazu eine Reihe von CD-Aufnahmen gesellt, mit Stücken von Beethoven und Schubert über Schönberg zu Stockhausen und Klaus Huber, versteht sich ebenso wie die eindrückliche Dokumentation seines eigenen kompositorischen Schaffens auf zwei CDs. Zum Spannendsten gehören seine szenischen Collagen bzw. theatralischen Musik-werke. Zwei Müsterchen wird er uns, Sie wissen es aus dem Programm, vorführen.

Diese Skizze bliebe unbefriedigend, fehlten zwei Hinweise: einmal auf die langjährige Förderungs- und Expertentätigkeit in der Kulturstiftung Pro Helvetia, in der Basler Musikkredit-Kommission sowie an den Musik-Hochschulen zu Bern, Biel und Lugano; zum anderen die intensive Arbeit mit Laien-Orchestern, etwa den «Oberwalliser Spiliit», sowie Jugend- und Schulchören, so im Berner Gymnasium Neufeld bei seinem Freund Adolf Burkhardt.

Auf exemplarische Weise würdigte der Basler Regierungsrat das vielfältige Wirken von Jürg Wyt-tenbach, als er diesem im Jahre 1993 den Kunstpreis der Stadt Basel verlieh. Wir lesen hier, Jürg Wyttenbach habe in sehr persönlicher Weise das Musikleben belebt und bereichert:

— Als Komponist entwickelte er eine Musiksprache von stark gestischem Charakter, die sich oft auch ins Szenisch-Theatralische ausweitet.

— Als Pianist setzt er einem von Nivellierung bedrohten Musikbetrieb auf den Gebieten der älteren und vor allem neueren und neuesten Musik Interpretationen von ausgeprägter Eigenart entgegen.

— Als Dirigent fördert er vornehmlich Werke der zeitgenössischen Musik, die es erstmals zu realisieren oder aber dem Vergessen zu entreissen gilt.

— Als Lehrer verfügt er über ungewöhnliche Ausstrahlung und Motivationskraft. Zahlreiche fähige Solisten und Ensembles verdanken ihm Elan und Kompetenz.

— Als Experte in Sachen Neue Musik leistete Wyttenbach in mancherlei Gremien und Organisationen wichtige Beiträge. Vor allem die IGNM Basel und das BASLER MUSIK FORUM verdanken ihm kraftvolle Impulse.

Wie Jürg Wyttenbach arbeitet und wie er sich versteht, das Ihnen vorzuführen, überlasse ich am besten ihm selber. Ich greife dazu auf ein Interview zurück, das Denis-Frawis Rauss vor gut 15 Jahren mit ihm führte und das Sie in der Nummer 45 des Schweizer Theaterjahrbuches nachlesen können (1983, S.181-203). Zu dem, was sich dort findet, stehe er uneingeschränkt, versicherte mir Jürg Wyttenbach kürzlich. Gewiss gibt es seither Entwicklungen, Vertiefungen zu verzeichnen. Im Wesentlichen bleibt die Quelle aber zuverlässig.

Vorausschicken will ich aber einen Gedanken, auf den Jürg Wyttenbach viel Gewicht legt. Als Leitmotiv zieht er sich durch sein Schaffen und Wirken hindurch. Jedes Werk bleibt «work in progress», ist also niemals abgeschlossen, sondern bringt, wird es realisiert, eine geschichtliche, will sagen eine augenblickliche Gestalt zur Erscheinung, mehr oder weniger gelungen. Das mag beim Einüben eines Stückes die Musikerinnen und Musiker zur Verzweiflung bringen, gilt doch plötzlich Anderes als das, was auf dem Papier steht. Der Komponist und Dirigent wird zum Regisseur, für den sich das Zutreffende in jeder Aufführung in neuer Weise zur Geltung bringt. Dieses Prinzip gilt auch für die Arbeit des Pianisten, Komponisten und Lehrers. In allen die auf einem endlosen Weg auf das Treffende, das Fördernde, das Richtige hin. Wahrlich eine eindrückliche Umsetzung der Idee der Humanität. Doch werfen wir nun einen Blick — einen Blick nur — in Wyttenbachs Werkstatt, und zwar anhand seiner Erläuterungen zur Collage mit dem Titel «Beethoven: Sacrd? - Sacrd Beethoven». Gefragt, ob im Stück die Instrumentalisten selber auf der Bühne stünden, antwortet Jürg Wyttenbach:

Natürlich: Alles ist auf der Bühne: Sprecher, Sänger, Instrumentalisten. Leinwände, Projektions-Apparate sowie ein riesiges Donnerblech für die «Szene am Bach». Die Szenen basieren auf Materialien aus Beethovens Konversationsheften und auf andern schriftlichen Quellen. Es ging mir überhaupt nicht darum, die Auswüchse des Beethoven-Kultes zu glossieren. Ich wollte vielmehr zeigen, wie unheimlich dicht, vielsagend und vielseitig Beethoven auch heute noch für uns sein könnte, wenn uns der pervertierte Musikkonsum nicht meist daran hinderte, das zu erleben. Auch in diesem Stück bin ich von Banalitäten, Alltäglichkeiten, Anektotischem ausgegangen. Nimm die Szene «Augenmusik»: Ich fand eine Textstelle, in welcher der 2. Geiger des Schuppan-zigh-Quartettes beschreibt, wie mühsam die Zusammenarbeit mit Beethoven gewesen sei. Bei der Einstudierung der letzten Quartette hätte er nur noch die tiefen Frequenzen gehört. Gleich-wohl hätte er dem Musiker Holz die Geige weg-gerissen und ihm eine Stelle vorgespielt — aber viel zu tief Auch hätte Beethoven wie besessen auf die Bewegung der Bögen gestarrt; beim geringsten «falschen» Bogenstrich sei er schrecklich wütend geworden. Ich habe nun diese Anektote wie folgt umgesetzt: Zuerst haben wir das Scherzo aus dem letzten Quartett ganz normal einstudiert. Dann haben wir mit sehr viel tieferen und verschiedenen Stimmungen experimentiert, ohne an den Noten des Scherzos irgend etwas zu verändern. Durch diese tiefe Stimmung und durch den Mangel an Widerstand des Bogens auf den Saiten bekam das rasend ablaufende Scherzo einen unheimlich phantastischen Ausdruck: Es klang fast wie ein Streichquartett von Webern! Manchmal hörte man nur Zisch- und Wischgeräusche, dann «unmögliche» Flageoletts. Aber man spürte die Struktur, die rhythmische Verve des Stückes unheimlich stark. Die Bögen bemalten wir mit weisser Phosphorfarbe. Das ergab die «Augenmusik»: man konnte sehen, dass die Quartettisten mit grösster Intensität genauestens zusammen spielen; — aber man hat kaum gehört, was sie spielen.

Die Zuwendung zum Werk selber ist das Entscheidende. Wie es leibt und lebt, soll sicht-, hör- und spürbar gemacht werden, quer zu konventionellem Aufführen und Hören, die es verstellen. Verfremdung heisst der Weg, viel-leicht mühsam zu gehen, doch voller glücklicher Überraschungen für jene, die sich ihm öffnen. Die hermeneutischen Probleme, denen sich Wyttenbach mit seinem Unterfangen stellen muss, seien hier geschenkt. Wichtig ist das eine: das eindringliche Bemühen darum, «die Sache» selbst in ihrer ursprünglichen Kraft und Macht auftreten zu lassen. Im Falle der Präsentation von Werken wenig bekannter Komponisten ist das gleiche Grundanliegen auf anderen, direkteren Wegen zu erfüllen. Verfremdung wäre hier fehl am Platz. In «Patchwork von der Wäscheleine» beispielsweise stand die szenische Darstellung des Lebens und Schaffens von Charles Ives ganz im Dienste der Vorführung von dessen originellen, nahezu unbekannten Ensemble-Stücken und Liedern.

«Mit musikalischen und szenischen Mitteln versuche ich existenzielle Probleme darzustellen.» Diese einfache und klare Aussage Jürg Wyttenbachs hellt wie ein Schlaglicht die Tiefe seiner Kreativität auf. Betroffenheit, Leiden und Freude sowie die Reflexion der vielen Facetten menschlichen Daseins bilden ihren Nährboden. Dazu gehört die Anteilnahme am sozialen, kulturellen und politischen Alltag. Zunächst konzentrieren wir uns auf die Art und Weise, wie Jürg Wyttenbach menschliche Grunderlebnisse auszuloten und sie musikalisch-theatralisch zu präsentieren sucht. Einen Zugang gewinnen wir über die Bemerkungen zur Arbeit «Exécution ajournée», ein Werk mit einem ebenso beklemmenden wie tröstlichen Titel. Es gibt zwei Fassungen dieses Stücks.

Die «grosse» Fassung ist ein Spektakel für dreizehn Musiker um einen Dirigenten. Dieser hat seine Rolle als tragikomischer Clown vorzuführen. «Ex6cution ajour6ee»: d.h. die Aufführung wird verschoben; aber auch die Hinrichtung, u. a. des Dirigenten, wird aufgeschoben. Die ewig-menschliche «Clown»-Nummer: Probe und Auf-Probe. Das Missglücken und das Immerwieder-Neu-Versuchen als existenzielle Erfahrung. Die Musiker — und da vor allem die vier Schlagzeuger mit ihrem Arsenal von Instrumenten, ihren magischen Gesten und szenischen Möglichkeiten spielen «Instrumentales Theater». Das Streichquartett ist ein Teil dieses Spektakels: Man kann das ganze Quartett als einen Alptraum des Quartett-Cellisten sehen und hören. Wenn das Publikum hereinkommt, spielt er sich gelangweilt ein und schläft dann über seinem eigenen Spiel ein. Was folgt, ... ist eine Projektion seines Albtraums: seine Mitspieler, aber auch ihre Instrumente, die Klänge, ja die Instrumentenkästen und Noten verwandeln sich in alles Mögliche und Unmögliche. Die vier Spieler versuchen ... verzweifelt zu einem Zusammenspiel zu kommen. Das muss natürlich scheitern. Erst am Schluss glückt eine «Exécution»; aber draussen im Künstlerzimmer. Das Publikum kann sie nur erahnen.»

Dass Wyttenbachs Reflexionen nicht bei Leid und Freude der individuellen Existenz abbrechen, diese vielmehr als Tor zu sozialen und kulturellen, oft genug zivilisationskritischen Überlegungen nutzen, veranschaulicht die weitere Interpretation von «Exécution ajournée». Auf die Vermutung seines Gesprächspartners, das Stück enthalte eine gesellschaftliche Dimension, der Schluss eine ironische Pointe oder gar eine Utopie, reagiert Wyttenbach folgendermassen:

«Dieser Schluss meines Stückes scheint mir doch mehr als nur eine ironische Pointe zu sein .... Sicher enthält «Exécution ajournée» auch gesellschaftskritische Ansätze. Z.B. eine Kritik am Wohlklang bzw. an der heute kommerziell ausgeschlachteten und politisch missbrauchten Gleichsetzung des «Schönen Tons» mit dem «Guten Ton». Indem ich die Brüchigkeit und das Scheitern zeige, kritisiere ich unsere «Verdrängungsmechanismen», die «schöne Verpackung».

Ich glaube einfach, dass die grossen symphonischen Formen uns heute nicht weiterbringen. Vor 15 Jahren schrieb ich mit «De'metal!i» für Bariton und grosses Orchester, mein letztes Stück dieser Art. In dem von mir ausgewählten Text aus den «Profezie» formuliert Leonardo da Vinci schon mit aller Schärfe, dass das moralische Bewusstsein nicht auf gleicher Höhe ist, wie der menschliche Erfindungsgeist und die Entwicklung der Technik. «De'matelli» ist ein vehementer Angriff auf die tödliche Unvernunft der Menschen, welche durch ihre Besitzgier und Ausbeutung die Natur und sich selbst gegenseitig zu Grunde richten werden .... Die gegenwärtige Bedrohung einer weltweiten Vernichtung ist ja auch eine Art «Exécution ajournée»: unser aller «Hinrichtung» scheint ja nur aufgeschoben».

Wo aber findet sich bei all dem, so möchten Sie vielleicht fragen, der Beitrag zur Lebensfreude, dem die Stiftung besonders Gewicht beizumessen wünschte? Nun, offensichtlich im Musizieren und im Konzertieren als Solist und als Dirigent —Bereiche, die ich bloss gestreift habe. Ich will sie auch jetzt nicht weiter ausmessen.

Die unbändige Lust am Phantasieren und Fabulieren, Humor und Witz, Festfreude, die bis ins Deftige reichen kann, will ich Ihnen hingegen anhand eines seit langen Jahren bearbeiteten Monsterstückes, das noch der endgültigen Rundung harrt, vor Augen führen. «Hors jeux» versetzt uns mitten in Rabelais Welt, in die funkelnden und blitzenden Reiche seiner riesenhaften Helden Gargantua und Pantagruel. Doch es bleibt nicht im Geschichtlichen stecken. Ort des fantastischen Spektakels — «eine (spöttische) Sportoper — oder eine (sportliche) Spottoper» (Theaterjahrbuch 1983, 197) — ist beispielsweise das Oberwallis, wo Pantagruel nach Wyttenbachs Willen das Licht der Welt erblickt, oder eben der Fussballmatch im randvollen Stadion, transponiert — dadurch verfremdet und zugleich erhöht — in einen Saal, der sich für die Aufführung von Orchesterwerken eignet. Sehen wir zu, wie Wyttenbach dieses veritable «work in progress» ausmalt und kommentiert:

Wenn man sich richtig in «Gargantua» und «Pantagruel» hineinliest, ist man fasziniert von der grossen Lebensfreude und Freiheit, welche Werk und Personen ausstrahlen. Überhaupt kein unlesbarar «alter Hut»! ...

Rabelais war ein «Volksautor»: seine gallischen Geschichten von «Gargantua», «Pantagruel», «Picrochole» sind geniale «Comics» — wie ihre Nachfolger «Asterix und Obelix»!

Rabelais war auch ein «revolutionärer» Schriftsteller. Zu seiner Zeit spielten die Markttage, als Tage der Begegnung, der Möglichkeit zur Information, eine grosse Rolle. Während dieser manchmal Wochen dauernden Märkte waren viele «Tabu-Gesetze» aufgehoben: Das Volk rächte sich da in blasphemischen, obszönen und brutalen Stegreifspielen, Clownerien usw. an den herrschenden Klassen ... Rabelais übernimmt dieses Volksgut ... Den Handlungsablauf von «Hors jeux» wollte ich eigentlich zuerst in ein Tennis-Spiel einbauen. Rabelais vergleicht in einem Rätsel am Schluss des «Gargantua» das sich ständig erneuernde, wechselnde Leben auf unserem Erdball mit einem Tennis-Spiel. Doch das Tennis-Spiel war mir zu elitär; ohne richtig dramatischen «Punch» und Massenwirkung. Deshalb übertrug ich Rabelais Ideen auf das Fussballspiel. Am Ritual des Fussballspieles, an den Beziehungen der Spieler untereinander sowie an den Reaktionen des Publikums kann ich die verschiedenen Agressionsformen in unserem Leben zeigen.... Das Spiel findet im Saal, im Publikum statt. Das verehrte Publikum sind die (— vom Chor umjubelten oder verdammten) Spieler. «Hors jeux» zeigt auch, was um das Spiel herum passiert. Auf der Bühne, am Bühnenrand steht nur das Tor, sozusagen als «Theater auf dem Theater». ... Vom Tor führt ein Laufsteg durch das Publikum zum andern Tor. Ein grosser Chor von Jugendlichen sitzt wie in einem Stadion um das Publikum herum. Er ist in eine berndeutsch sprechende, bzw. schreiende, und in eine welsche Supporter-Gruppe geteilt. «Tore» der verschiedensten Art werden geschossen. Es gibt natürlich auch Rüppel und Foulszenen, Fahnen-Hymnen und An-kickrituale, Schiedsrichter und Replayszenen, Majoretten, Fan- und Reporterszenen sowie Polizei-Schlägereien.»

«Bei Rabelais spielen auch die elementaren körperlichen Bedürfnisse, vom Fressen und Saufen zur Sexualität eine grosse Rolle.»

«Ohne die würde es ja gar kein Theater geben! ... Auch ein Fussballspiel hat ja — wie eine Opernaufführung— in der Mitte eine Erfrischungs-Pause. Da kam mir die Idee, dass das Publikum die «gastronomischen» Szenen selber darstellen könnte. Als Einstieg verwende ich die wunderschöne Geschichte von der Geburt des Pantagruel: Zu der Zeit herrschte in Frankreich eine verheerende Trockenheit. Viele Menschen und Tiere verreckten elendiglich vor Durst. Bevor nun die Mutter — in meiner Version das Riesenweib Badebec —den Pantagruel (griechisch: der «Alles-Löscher») gebärt, kommt aus ihrem Schoss die langersehnte Nahrung und Tranksame für das danach lechzende Volk (— in meiner Sport-Oper eben für das Publikum). Das gibt sicher eine schöne Szene, wenn durch das Tor — jetzt zur Vagina der Riesenmutter umfunktioniert — Bier- und Weinfässchen, Würste u.a. in den Saal, bzw. unters «Volk» gerollt werden, um dort konsumiert zu werden.» — Da kann man nur sagen: Pura vida.

An den sechsten Pfingstkonzerten in der Kartause Ittingen gelangte dieses Jahr die derzeitige Form von «Hors jeux» zur Aufführung — durch die Oberwalliser Spiliit und unter dem Titel «Gargantua chez les Helvätes du Haut-Valais» oder «Was sind das für Sitten!?» Ich muss es mir ver¬sagen, Ihnen mehr von der offenbar Begeisterung auslösenden Aufführung zu berichten. Aus der eindrucksvollen Würdigung durch Fred van der Kooij in der Zeitschrift «dissonanz» will ich aber wenigstens ein paar Sätze zitieren, die den Komponisten und Dirigenten sowie sein Werk charakterisieren. «Wer nun aber als Resultat dieses ganzen Wildwuchses», so schreibt van der Kooij, «ein holzgeschnitztes Musik-Holdrio erwartet, wird aufs Angenehmste überrascht. Wyttenbachs Musik ist von einer grossen Differenziertheit, ja stellenweise nachgerade zärtlich, ein bukolisches Epos voller Zwischentöne. Und genau darin liegt sein ästhetischer Triumph. Der ganze Ulk, die nicht gerade wählerisch gesetzten Theatergags lassen für den, der nur die Partitur liest, eigentlich nur das Schlimmste befürchten. Aufgeführt jedoch ist es gerade dieses vollends Unprätentiöse, das auf der Bühne traumwandlerische Leichtigkeit und optimale Transparenz für den völlig unerwartet einsetzenden Zauber der Klangwelt entstehen lässt.» - Über unseren Laureaten aber erfahren wir Folgendes: «Jürg Wyttenbach, dem das Understatement, wie alle, die ihn lieben, wissen, nur als Maske für eine rücksichtslose Selbstkritik dient, schreibt das Stück pausenlos um. Und schreckt dabei nicht einmal vor klandestinen Aktionen zurück. Als Elmar Schmid, der Leiter der Oberwalliser Spiliit, mit dem verständlichen Wunsch, seine Laienspieler ob dieser Umbaupermanenz nicht vollends närrisch werden zu lassen, dem Komponisten ein befristetes Veränderungsverbot auferlegte, schlich dieser sich heimlich an die einzelnen Musiker heran, um sie vor dem lttinger Konzert dennoch mit neuen Notenzettelchen aufschrecken zu können.» (dissonanz, 2000, S.34/35)

Einst war ich jung

und irrte allein,

folgte so manchem falschen Pfade.

Glücklich war ich,

als ich Gesellschaft fand;

denn der Mensch ist des Menschen Freude.

Diese Strophe aus dem Havamal, dem altnordischen Ratgeber der Edda, erinnert uns daran, dass die Geschichte eines Menschen zum guten Teil die Geschichte seiner Beziehungen ist. Jürg Wyttenbach macht kein Hehl daraus, dass er für konkrete Personen, gleichsam im stillen Dialog mit Lebensgefährten schrieb und schreibt. Davon mag er selber erzählen. Ich greife eine einzige Beziehung auf und möchte mich, abschliessend, Janka Brun zuwenden.

Eine Laudatio schickt sich nicht dazu, Lebensgeschichten mit ihren goldenen Stunden und grauen Gründen zu memorieren. Gestatten Sie mir stattdessen die einfache These, dass Jürg, was er ist, auch durch Janka wurde. Insofern hat sie unablösbar Teil an seinem Preis.

Lieber Jürg Wyttenbach, von Herzen wünschen wir Dir und uns, dass Du in Deiner klugen und witzigen Weise lange noch unser aller Lebens-freude zu Deinem Anliegen machen darfst.

«Da befallen mich bohrende Zweifel...»

Jürg Wyttenbach

Sehr verehrte Damen und Herren!

Liebe, so freundschaftlicherweise Anwesende!

Sie haben es soeben gehört:

«Man gratuliere mir!

Auch dieses Jahr noch

haben die Mücken mich gebissen.»

Es tut dem Menschen, seinem Selbstverständnis und Wohlbefinden gut, aufgestachelt, angespornt («mordu») zu werden: Sei's im positiven Sinn, z.B. durch stimulierende Beziehungen zu anderen Menschen («stimulus» gleich Stachel), oder dass man sich in eine Aufgabe, Idee, Sache verbeisst (von ihr «agfrässe» isch»); sei's im negativen Sinn, durch kleinere und grössere Unannehmlichkeiten, durch Kritik, Zurechtweisungen, Niederlagen.

Wenn es juckt, ist das ein sicheres Zeichen, dass man sich noch des Lebens freuen darf

So ein «Dr. Brandenberger-Preis» — für den ich der grosszügigen Stifterin, dem umsichtigen Stiftungsrat sowie der illustren Preiskommission allerherzlichst danke — kann einen ganz schön pixen. Mit dem Preis kommen die Wicken, mit ihren lästigen Stacheln ...

Da ist der Stachel des Zweifels, ob man denn überhaupt dieser Auszeichnung würdig sei; den hohen Anforderungen genüge. Nach Lesen des ersten Satzes im Brief des Präsidenten des Stiftungsrates, Dr. Zoller, in dem er mir mitteilte, dass der Stiftungsrat mich einstimmig zum Preisträger für das Jahr 2000 gewählt habe, blähte sich mein Ego ganz ungebührlich auf — um beim nächsten Satz sogleich wieder unters Normalmass zu schrumpfen. Denn, o Schreck!, da stand: «Prämiert wird, wer sich unter grösstem persönlichem Einsatz und aller seiner Möglichkeiten, im Sinne eines Lebenswerkes, um das Wohl der Menschheit verdient gemacht hat.»

Da war es mir nicht mehr so wohl in meiner Haut. Dem Juckreiz versuchte ich mit anästhetisierenden Rechtfertigungen beizukommen: «Ja ja, schon richtig», beruhigte mich ein inneres Stimmchen, «Du hast Einiges getan für die Musik, vor allem für die zeitgenössische, und hast viele Komponisten, Komponistinnen gefördert und aufgeführt; Du hast jahrelang in Kunstkommissionen, Jury- und Expertensitzungen dem Zigarrenrauch getrotzt; auch Deine Studentinnen und Studenten konnten sich im allgemeinen über Deinen Einsatz nicht beklagen. Aber: «grösster persönlicher Einsatz» war das gewiss nicht. (Sicher bedeutend kleiner als bei den früheren Preisträgern dieser Stiftung!) Auch war Dein Einsatz absolut ungefährlich: denn ein falscher Ton, ein missglücktes Stück, eine fehlerhafte Interpretation und schlecht vorbereitete Aufführungen, ein Reinfall — sie waren für Dich meist ziemlich folgenlos. — Schwieriger zu beurteilen ist, ob Du «alle Deine Möglichkeiten» genutzt hast, um auf den verschiedensten Gebieten etwas zu bewirken; oder ob Du nicht auf zu vielen Hochzeiten getanzt hast — oder Dich im Gegenteil zu sehr hinter Deinen eigenen kompositorischen Arbeiten versteckt hast.»

Letztere Einflüsterung meines inneren Stimmchens lässt mich den unangenehmsten Stich spüren, den mir die Preisbegründung versetzt hat: «Im Sinne meines Lebenswerks» soll ich ausgezeichnet werden. Also was ich in der Vergangenheit gemacht habe, soll erwähnt, belobigt werden. Indem mir diese unter die Nase gerieben wird, wird mir nur zu deutlich bewusst, was ich in der Vergangenheit unterlassen habe, nicht vollbracht habe; wo ich gescheitert bin. Preisträger wird man meist erst in einem Alter, indem man auch — falls es die eigene Eitelkeit nicht verhindert — Hosenträger braucht. Die Vergangenheit kann — wie ein Bierbauch — zu einer Last werden. Man möchte doch noch in der Zukunft Einiges anpacken und in jeder Beziehung aktiv und attraktiv bleiben!

In peinliche Verlegenheit bringen mich meine sogenannten «Verdienste zum Wohl der Menschheit». Da befallen mich bohrende Zweifel: Verdient es die Menschheit überhaupt, dass man sich um ihr Wohl verdient macht? Sollte man sich nicht eher um das Wohl der von Menschenhand geschändeten und ausgebeuteten Natur verdient machen? Sie haben vorhin ein anderes Haiku von Issa gehört. (Issa ist, nebenbei gesagt, neben Basho und Buson einer der drei grössten japanischen Dichter. Bemerkenswerterweise war er ein Zeitgenosse von Beethoven und von Goya. Mit diesen europäischen Genies hat er in Werk und Biographie viele Gemeinsamkeiten: engagierter Humanismus, grosse Naturliebe, innovativer Formwille, grimmiger Humor, durch Schicksalsschläge nicht zu brechende Vitalität). Also nochmals Issas Haiku:

Red mir nicht vom Menschen!

Sogar seine Vogelscheuchen

betrügen — jeden!

Doch Halt! Es erklang auch vorhin dieses Lied:

Frauen, den Reis pflanzend:

Alles an ihnen ist schmutzig.

Nur nicht ihr Singen.

Die ausserordentlich wichtige Bedeutung der —ich sage bewusst «ernsthaften» — Musik für die seelische, geistige, ja soziale Gesundheit der Menschen ist bekannt, jedoch weniger anerkannt und gefördert. Der Dr. Brandenberger-Preis soll ja auch die «Förderung und Erhaltung der humanitären Kultur» stimulieren. Dass die MUSIK — gross geschrieben — als eines der humansten Kulturgüter überhaupt diese Auszeichnung verdient, steht ausser Zweifel. Aber die MUSIKER? ICH? Wie sang Silvia Nopper doch vorhin in meinem «Haiku» Zyklus:

Laut, als sähe sie

ihres Käfigs Stäbe nicht,

singt die Nachtigall.

In meinem Fall sollte es wohl heissen: «LAUT, als sähe er seines Käfigs Stäbe nicht, spielt der Musikus». Aber wie schon die legendäre Madame de Meuron vor über 30 Jahren der «Securitas» schrieb, als sie meinte, Einbrecher hätten aus ihrem «Vermont-Schloss» ein altes Hoch-Fahrrad gestohlen: «Im Gartenhaus wohnt der Musikus Wyttenbach. Er sollte aufpassen. Doch es ist nichts mit ihm.» — Wir Musiker sitzen sicher zu oft

bequem im Gartenhaus (bzw. im Elfenbeinturm) und gucken höchstens durch den Zwischenraum im Zaun auf die Welt und die Gräueltaten draussen. Charles Ives, grösster amerikanischer Komponist und mein Vorbild seit Jahrzehnten, zitiert den Philosophen Emerson:

Wie voreingenommen und beschränkt, gleich verstümmelten Eunuchen erscheinen mir die Musiker in unserer Gesellschaft! Politik, Bankrotte, Hungersnöte und Kriege — nichts berührt sie ausser dem Gekratze auf einer Darmsaite oder dem Getute auf einem Horn. Wie die Grillen im Gras ihre Nationalhymne zu jeder Stunde zirpen, gleichgültig wer gerade wen im Krieg totschlägt —so unbeteiligt zirpen auch die Musiker!

Dieser Gefahr der Un-Engagiertheit, der mangelnden Betroffenheit versuchte ich auszuweichen, indem ich mich stets bemühte, meine Ideen nicht im Elfenbeinturm auszubrüten, sondern sie eher aus dem Geiste von «Luftschlössern» zu holen. Diese sind offen, verspielt, verleiten zum Träumen; sie sind —wie das Cellophan

— durchsichtig, durchschaubar — und durchlässig (sowohl von innen nach aussen wie umgekehrt, d.h. die äussere Welt kann und soll in die innere eindringen).

Aus diesem Geist hoffe ich auch meine neueste Arbeit — für zwei getrennt singende Jugendchöre

— zu komponieren. Als Vorlage dient mir — einmal mehr! — eine Erzählung von Rabelais: «Les paroles gelles» (Die gefrorenen Wörter, die gefrorenen Schreie). Ich fasse die Szene kurz zusammen: Auf ihrer Schiffsfahrt in den hohen Norden hören Pantagruel und seine Gefährten plötzlich Stimmen, Schreie in der Luft; sehen jedoch niemanden. Dies ängstigt sie sehr. Der Lotse beruhigt sie: «Wir befinden uns an der Grenze zum Eismeer. Hier fand im letzten Winter eine grosse und schreckliche Schlacht statt. Die Schreie der Verwundeten und Sterbenden, das Klagen und Wimmern von Wittern und Kindern; das Klirren der Waffen und Donnern der Granaten, gefroren in der eiskalten Luft. Jetzt im Frühjahr tauen Worte und Lärm auf; und sie fallen als verschiedenfarbige Eis-Kristalle auf uns nieder. Wir können sie hören; aber verstehen können wir die Schreie und Klagen erst, wenn wir sie in unseren Händen erwärmt haben.»

Der Philosoph Hans Saner schreibt in seinem neuesten Buch «Der Schatten des Orpheus»:

Zwar gibt es die Macht, die das Herz der Persephone erreichen kann: die Musik. Sie ist selber unsterblich wie der Kosmos, und ihre Macht ist dunkel wie der Hades. Aber die Musiker sind sterblich. Wenn einem von ihnen die Ausnahme gewährt würde, so wüsste er doch nicht damit umzugehen. Was auch ihm im Überleben bleibt, ist die Klage, aber die Klage, aus der seine Musik kommt.

Als studiertem und am Spital in Lyon praktizierendem Arzt war Rabelais das menschliche Leiden zutiefst vertraut, und dennoch hat er immer wieder zu grösster Lebensfreude gefunden.

Gargantuas Dilemma: «Dois-je pleurer? Dois-je rire?», ist ja unser aller Zwiespalt. Kürzlich las eine Freundin von mir aus der Zeitung ihren drei Kindern beim Mittagessen die Notiz mit der Kurzwürdigung über die Verleihung des Dr. Branden-berger-Preises an mich vor. Wenig später begegnet die ältere Tochter, ein Teenager, einer andern gemeinsamen, lieben Freundin von mir und ruft ihr — die Notiz missverstehend — begeistert zu: «Du: Hast du gehört: Der Jürg hat den Nobelpreis für Lebensfreude bekommen!»

Alfred Nobels Dynamit hat, wenn man an all die in Kriegen gesprengten Häuser, Schulen, Brücken und an die Millionen von noch immer vergrabenen Landminen denkt, jedoch mehr LebensLEID gebracht (und bringt leider immer noch jeden Tag!) als Lebensfreude! Da ist mir die Erfindung des Dr. Brandenberger viel sympathischer: Das Cellophan hat eine erhaltende, bewahrende, und nicht eine zerstörende Wirkung! Apropos Zerstörung und Kriege: Ich unterstütze seit Jahren, wenn auch mit viel zu bescheidenen Beiträgen, die «Médecins Sans Frontières» — und werde das in Zukunft, sicher durchaus im Gedenken an meinen Inspirator Rabelais und die Stifterin dieses Preises — generöser tun können. Zum Schluss nochmals ein Wort von Rabelais —und einer anderen hiesigen Berühmtheit:

«Lebens-Freude herrsche» ...

Sauter, danser, faire des tours

Et boire vin blanc et vermeille

Et ne rien faire tous les jours

Que compter ecus au soleil.

Uff Bärndütsch:

Gumpe, stampfe, singe, tanze, tanze!

U dr ganz Tag umelümmle.

Wysse mämmle, Rote mümmle.

Chrampfe? — Nümme!

Derfüür ir Sunne mampfe, Schatzeli,

U verputze viili, viili Batzeli!»